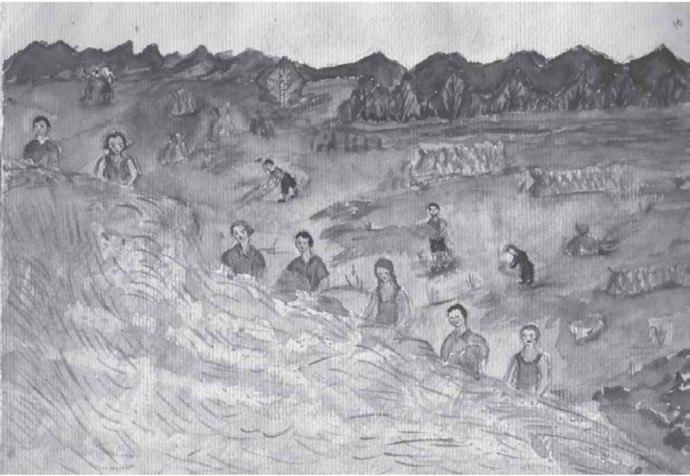

Из блокады в глубокий тыл: история спасения «эрмитажных» детей в Молотове

В стенах Пермской краевой библиотеки имени А. М. Горького прошла лекция экскурсовода Миланы Федоровой под названием «Молотовская область, Ляды, Эрмитаж». Спикер рассказала, как происходила эвакуация детей сотрудников Эрмитажа из блокадного Ленинграда в Молотовскую область и как вместе с местными жителями они пережили тяжелейшие времена. Главным материалом для подготовки послужили воспоминания воспитателей О. П. Орловой, Д. Г. Шпринцин и заведующей интернатом Государственного Эрмитажа Л. В. Антоновой из издания «Дети Ленинграда на Урале». Публикуем выдержки из лекции и цитаты из книги.Молотовская область в годы Великой Отечественной Войны приняла 430 тысяч эвакуированных советских граждан из блокадного Ленинграда и других оккупированных территорий СССР. Были среди них и дети сотрудников Эрмитажа – на несколько лет их домом стали Ляды.Спасение юных ленинградцевВ день начала войны был создан комитет по эвакуации, первоочередной задачей которого было перевезти в безопасное место детей, освободив взрослых, работающих на предприятиях, от забот о чадах. Приказом по Государственному Эрмитажу № 203 от 24 июня 1941 года в глубокий тыл было отправлено 146 детей сотрудников Эрмитажа во главе с заведующей просветительского отдела Л. В. Антоновой. Она взяла на себя огромную ответственность, будучи убежденной, что от здоровья детей в тылу зависит настроение отцов и матерей на фронте.«Утром 6 июля Дворцовая набережная имела необычный вид. К Малому подъезду Эрмитажа тянулась вереница детей. Их сопровождали бабушки, матери с тюками на плечах, некоторые везли вещи на тележках.Вскоре в вестибюле музея стало тесно: 146 детей с провожающими ожидали отъезда. Матери не отходили от детей. В одиннадцать часов к подъезду подошли грузовые машины. На них погрузили тюки с вещами. А через час пришли голубые автобусы за детьми. Когда они уже подъезжали к Московскому вокзалу взвыли сирены. В небе зарокотали моторы самолетов, прикрывая родной город от налетающего врага. И все особенно остро почувствовали необходимость вывоза детей, как бы это ни было тяжело» – Л. В. Антонова.Поначалу «эрмитажные» дети, как и все эвакуированные из Ленинграда, отправились в деревню Искробол в Ярославской области. Но осенью дыхание войны добралось и до этих мест. Немецкие самолеты бомбили Ярославль и железные дороги, в том числе разъезд в нескольких километрах от Искробола. И 28 октября было принято решение эвакуировать всех ленинградских детей в Молотовскую область – водным транспортом, несмотря на то что речная навигация уже закончилась. Сложность заключалась в том, что от Искробола до пристани «Красный Профинтерн», с которой должна была продолжиться эвакуация, расстояние составляло несколько десятков километров. Многим пришлось преодолеть этот путь пешком.«50 километров пешком, по гололедице и по грязи, пробирался маленький отряд к волжской пристани. Впереди ехал обоз с вещами, сзади, в тумане, шли дети. То и дело надо было поднимать падающих лошадей, чинить ломающиеся телеги, оттирать замерзшие щеки детей; но идти и все идти, как в «железном потоке» Серафимовича, под дождем и снегом, в покрытой льдом мокрой одежде, не имея времени на остановку и просушку. Навигация заканчивалась. По Волге шли последние пароходы...» – Аня Штычкова, 14 лет, интернат № 308Интернат Эрмитажа отправился в путь на самом последнем камском пароходе «Короленко». Судно, рассчитанное на 300 человек, вместило 1600 пассажиров вместе с продуктами и другими вещами. Перегруженный пароход дал течь, пришлось беспрестанно откачивать насосами и вычерпывать ведрами воду из машинного отделения. Вместе с матросами трудились и интернатские мальчишки. С большим трудом за 14 дней теплоход добрался до пункта назначения – в Горький.«Надо думать о живых»По прибытии оказалось, что в Горьком негде разместить детей. Тогда они отправились в Городец и прожили там около полутора месяцев. Здесь случился один самых трагичных эпизодов эвакуации – дети заболи корью.«Вчера в 6 часов вечера умерла Таня. Ночью умерла Наташа. Сегодня утром умерла Инга. Мои усилия оказались бесполезными. Три смерти за одни сутки. Умерла дочь, умерли доверенные мне дети. Что я скажу матерям, как посмотрю им в глаза? Мне страшно, до безумия страшно, не отпускает тоска. Но надо думать о живых!» – О. Орлова, воспитательница интерната Государственного Эрмитажа.Последним пунктом эвакуации стала Молотовская область – туда добирались 10 дней на поезде.В конце октября 1941 года Молотовская область была уже загружена эвакуированными предприятиями, учреждениями и детьми Украины и Москвы. Но руководство региона приняло решение разместить здесь 12 тыс. детей и из Ленинградской области. Каждый прибывший эшелон с детьми встречали на вокзале представители эвакопункта, санитарные врачи, представители партийных и советских организаций. Они обходили вагоны, помогали устраивать больных, доставали топливо, свечи, медикаменты, продовольствие. В любой час прихода поезда дети обеспечивались кипятком и горячей пищей. Здесь же интернаты получали направление в районы.Новый дом«Эрмитажные» дети прибыли на станцию Ляды в декабре, накануне Нового года. Ребят ждала настоящая уральская зима с 45-ти градусным морозом. Интернат поселился в большом кирпичном здании школы. Детей тепло встретили работники сельсовета и местные учителя. Соседний колхоз стал ежедневно снабжать интернат дровами. Туда же решено было обратиться и с просьбой о продуктах на несколько дней, так как собственные запасы были на исходе. На собрании колхоза Л. В. Антонова едва не получила отказ.Прозвучали старческие голоса: «Ишь ты! Навалились на нашу голову. Виданное ли это дело, накормить больше сотни детей!», Мы и своих-то не знаем как кормить!». За эвакуированных детей заступилась женщина: «Да вы что, мужики, очумели? Ведь у нее государственные дети! Что же, мы их по миру пустим?». Л. В. Антонова вспоминала, что в этот момент впервые с начала эвакуации она расплакалась. «Не реви, баба! Накормим твоих детей. На стариков не серчай, не со зла они так сказали. Нам тоже трудно!», – успокаивали ее колхозницы.На следующий же день в интернат привезли муку, картофель, квашеную капусту, бидон молока. В дальнейшем воспитанники интернета сами работали на земле – возделывали выделенный им участка земли площадью примерно в 4 га. Работали под лозунгом «Трудовое лето – сытая зима». Семена огурцов, моркови, свеклы набирали по чайным ложкам. С трудом раздобыли семенной картофель.Поблизости от интерната была семилетняя школа, где в две смены учились младшие школьники учились. А старшие ребята, хотя и выполняли многие хозяйственные работы, все же часто слонялись без дела и заметно томились без книг и школьных занятий. Воспитатели приняли решение отправить их в «десятилетку», которая находилась в районе КамГЭС – в часе езды. Утренний поезд в 6 часов. Материал учебного года старшеклассникам пришлось освоить за четыре месяца и сдать экзамены экстерном. «Трудны были первые шаги. Дети отвыкли от систематических занятий. Не хватало книг: один учебник на 16 человек. Нет отдельной комнаты для занятий. «Экстерники» тянутся в ту же столовую, где 40 школьников готовят уроки… Общие итоги оказались блестящими: все, за исключением трех воспитанников, сдавших на «посредственно» и «хорошо», получили отличные оценки» – Д. Г. Шпринцин, воспитательница интерната Государственного Эрмитажа.27 января 1944 года была окончательно прорвана блокада Ленинграда. Благодаря предпринятым усилиям воспитателей и стараниям самих ребят «эрмитажные» дети были спасены. До лета 1945 года они жили, учились, взрослели на станции Ляды. «Народ на Урале суровый и внешне неприветливый. Местные ребятишки так за все годы с нами тесно и не подружились, упорно называя нас «кувырканными» (искаженное «эвакуированные»). И все же я на всю жизнь полюбил этот прекрасный край», – воспоминания одного из воспитанников интерната. В 2020 году в поселке Старые Ляды Пермского края установлен мемориал «Спасенное детство». Он посвящен детям блокадного Ленинграда, в том числе детям сотрудников Государственного Эрмитажа.Иллюстрация: из книги «Дети Ленинграда на Урале»